習得・活用・探究って何?

ややこしいですよね。探求は最終的な形であって、難しく考えない。習得と活用をまずはしっかりする。探求はその教科だけで考えない。探求から始まる学習でも良いです。解説します。

今後指導案で悩む習得・活用・探究…。既に現場では混乱状態です。でも、焦る必要はありません。これまで大事にしてきた研究にちょいと工夫するだけです。大きく変化する必要はありません。解説します。

そもそも「習得・活用・探究」という言葉は、どこから来た?

学校教育基本法

法的根拠があります。学校教育法30条の2つ目のところです。固い話ですが、頑張って読み飛ばしてくださいね。

2 前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。

習得と活用という言葉はありますが、ここには見事に、探究という言葉は無いですね。

実は、学校教育法に習得と活用という言葉は有っても、探究という言葉はありません。探求という言葉は文部科学省が出しているということを知っておきましょう。

平成20年答申

それでは、探求という言葉いつ発生したのでしょうか。平成20年1月の文科省答申からです。

思考力・判断力・表現力等の基盤となる言語の能力の育成に当たっても、発達の段階

に応じた指導が重要である。幼児期から小・中・高等学校へと発達の段階が上がるにつ

れて、具体と抽象、感覚と論理、事実と意見、基礎と応用、習得と活用と探究など、認

識や実践ができるものが変化してくる。

ここでさらっと出てきています。

さらに、文科省のQ&Aには以下のように書かれてありました。ここに回答に近いものがあります。

(問)

中央教育審議会答申(平成20年1月)において、「習得・活用・探究」という考え方が示されましたが、「活用」とはどのようなものですか。「基礎的・基本的な知識・技能」や「思考力・判断力・表現力等」との関係はどのように考えればよいですか。

これは以下のように回答されます。

(回答)

「習得・活用・探究」の学習の流れの考え方について、ポイントは以下の5点になります。

- 「基礎的・基本的な知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力等」は子どもに身に付けさせるもの、「習得・活用・探究」はそのための学習活動の類型を示したものである。

- 各教科では、基礎的・基本的な知識・技能を「習得」するとともに、観察・実験をしてその結果をもとにレポートを作成する、文章や資料を読んだ上で知識や経験に照らして自分の考えをまとめて論述するといったそれぞれの教科の知識・技能を「活用」する学習活動を行う。それを総合的な学習の時間等における教科等を横断した問題解決的な学習や「探究」活動へと発展させる。

- -省略-。

- 各教科での「習得」や「活用」、総合的な学習の時間を中心とした「探究」は決して一つの方向で進むだけではない(「習得→活用→探究」の一方通行ではない)。

- -省略-

ここで「習得・活用」は教科の中。「探究」は、総合を中心にというイメージができると思います。

なるほどですね。ということは、習得した知識を使って、問題を解決していくのが「活用」。総合で自身で気になっていたことを調べるために使うのが「探究」というイメージですね。わかってきました。

はい、そうです。また、学習や生活をしていて自身に足りないなと思えるスキルを習得・活用していくということも考えられます。また、順番も指定されないので、導入に探究を持ってきても良いということです。でも、そう簡単にはいきません…。

このままでよかったのですが、次の答申で再びあやふやになります。

平成31年答申において

平成31年答申『新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について』の「我が国の教育実践の蓄積に基づく授業改善」という項目でも出てきます。

教科等の目標や内容を見渡し、特に学習の基盤となる資質・能力(言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等)や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のためには、教科等横断的な学習を充実する必要。また、「主体的・対話的で深い学び」の充実には単元など数コマ程度の授業のまとまりの中で、習得・活用・探究のバランスを工夫することが重要。

ここでまた、風向きが変わっています。これまでは、教科の中で「習得」と「活用」。「総合」で領域をまたぐ「探究」をすればよかったのです。しかし、この答申を基にして考えると教科の中で「習得」、「活用」、「探究」をしなければならなくなりませんでした。この背景には、中高学年で年間35時間追加されたことで総合的な学習の時間を35時間削って良いとなったからです。

総合では時間が無いから教科でしてくれということですね。ただでさえ、2012年の教科所改訂の際に内容が3割増えて時数は増えなかったのにも関わらずさらに押し込まれた形になりました。

また新しい学習指導要領に対するQ&Aには、次のようにも書かれています。

各教科等の特質に応じた物事を捉える視点や考え方である「見方・考え方」に

ついては,各教科等の習得・活用・探究という学習過程の中で働かせることを通

じて,より質の高い「深い学び」につなげ,それによって,児童生徒の資質・能

力の3つの柱の育成を図ることが重要です。

単元など数コマ程度の授業のまとまりの中で、習得・活用・探究を入れ込むということです。単元などのまとまりの中でです。

…。またわからなくなってきました。これまでの習得と活用の単元の中に無理矢理「探究」という形でいれるような感じでしょうか。

簡単に言えばですね。その結果、この「探究」という言葉というのは、こちら側で定義しなければならないようです。

「活用」「探究」という言葉は、どちらも、身に付けた力を使うという意味では同じなのですが、身に着けたい力が微妙に違うと言うことで言葉が変わっているのだと思います。

先述のことから、「活用」は、基礎的・基本的な知識・技能を使う思考力・判断力・表現力を身に付けることです。だから、課題は教師が出しても良いです。理想は子どもから出ることですが、あくまで「活用」の段階で身に付けるのは、思考力・判断力・表現力です。

一方、「探究」は問題解決が主に行われ、自身の問題を解決するために、身に付けた知識・技能を使います。つまり、この場合、解決する課題は自身で作らなければなりません。教師はそう仕向けるように単元設定や発問をしていかなければなりません。

なるほどですね。なんとなくわかってきました。

少しまとめてから、具体的に置き換えていきますね。。

・習得・・・基礎的な知識及び技能を身に付けること。

・活用・・・基礎的な知識及び技能を使って、思考力・判断力・表現力を培う。

・探究・・・自己が見つけた課題を、習得した知識・技能を活用して解決する。

具体例

それでは、具体例はどのようなものでしょうか。

例えば、小学5年生「角と角度」の学習です。学習のねらいは次のようです。

・三角形の角の大きさの和は、180°と調べ、理解する。 ・三角形の角の大きさの和を使って多角形の角の大きさの和を求めることができる。

それでは、3つの段階をみてみます。

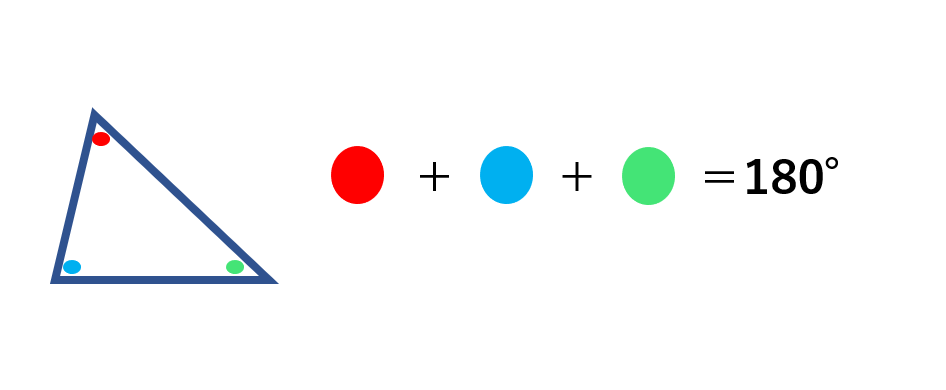

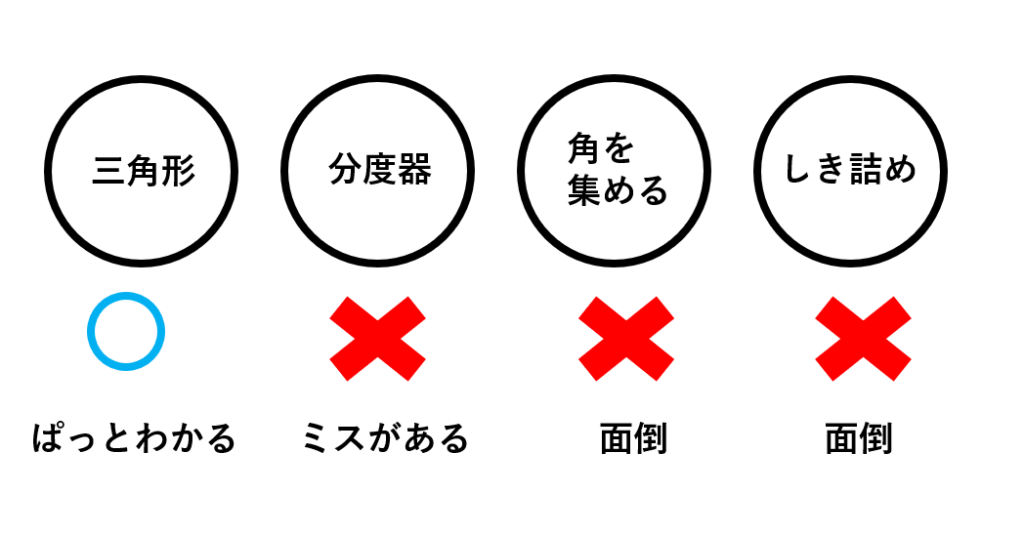

習得

角の大きさの和の調べ方(技能・知識)

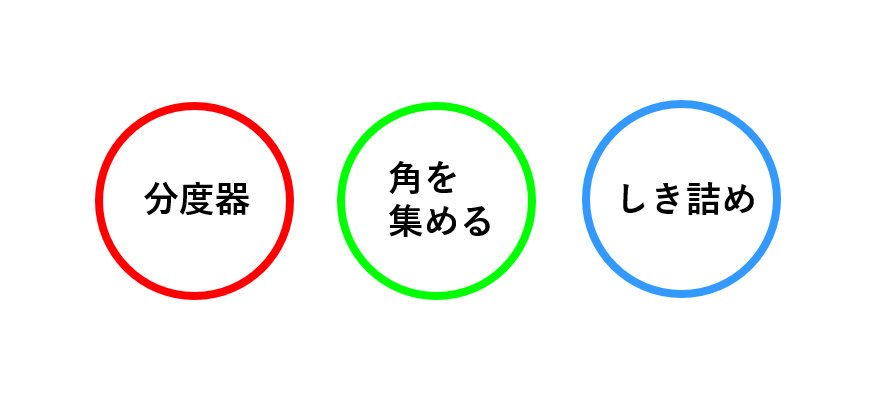

学習の初めに、子ども達は様々な三角形の角の大きさの和を分度器を使って調べます。また、角を寄せ集めたり、敷き詰めたりして三角形の角の大きさの和は180度だということに気づく学習をします。

いずれの方法にせよ、三角形の内角の和は180°ということがわかります。

また、これらの活動は、「自分でもできる」といって、活動を始めるとそれは探究活動ととれることもできます。

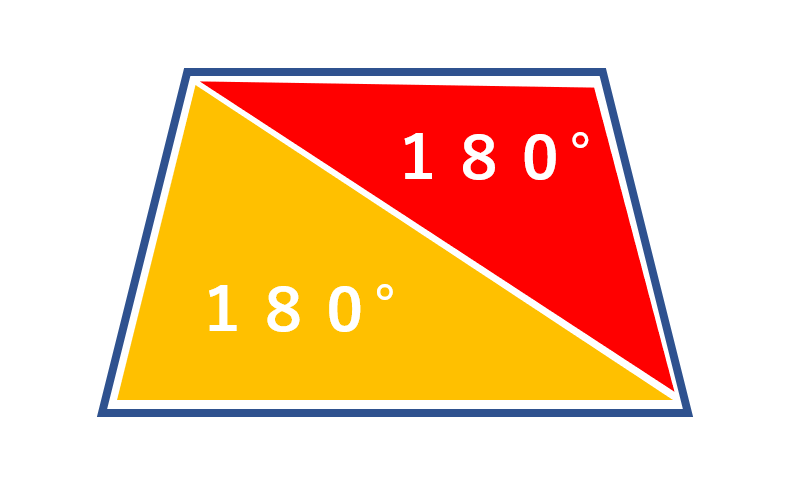

活用

図解

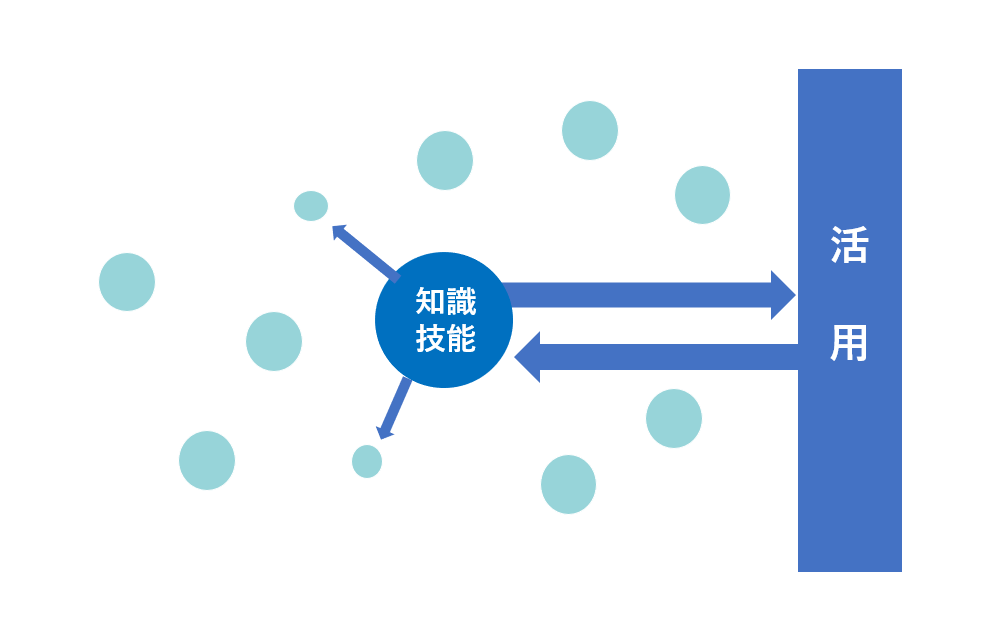

活用を図で表すと、下の図のようになります。

左の活用前ですと、知識・技能は独立している状態ですが、右の活用後は使える知識・技能がより強化され、使えない知識・技能が縮小しているのがわかります。

このように、活用することで、より知識・技能を使う力が身に付きます。活用段階はあくまでも活用段階ですので、課題は教師が与えても構いません。

具体と言いながら抽象的な説明をしてしまいました。

角の大きさの調べ方(技能)

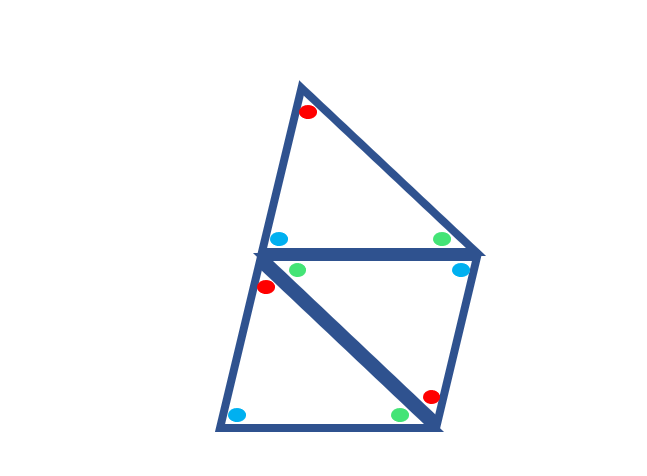

三角形の角の大きさの和を調べた技法で、四角形やその他多角形を求めることができます。

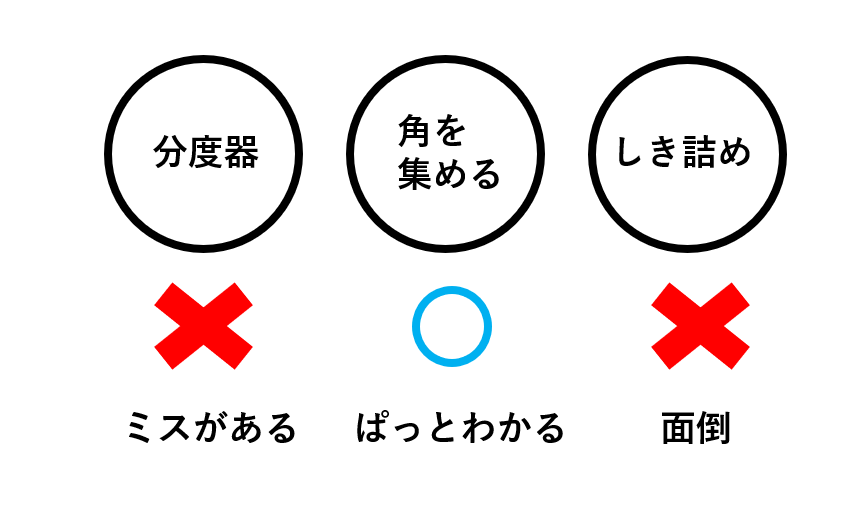

次に四角形の角の大きさの和を求めます。そのとき、既習学習の上3つを思い出す、思考。対角線を引き、三角形の内角の和を使うのも思考。3つの内適切そうなものを選んだら判断。なぜそれを選んだか説明ができることを表現。思考力・判断力・表現力は上の動作を繰り返すことで力がついていきます。

上の〇が思考したもの。〇×が判断。下の言葉が表現した理由です。この3つのプロセスを繰り返すことが活用・探究段階では必要になります。

角の大きさ(知識)

四角形を三角形の角の和のいくつ分と考えることで何度かがわかるようになります。三角形2つ分で360度。3つ分で540度と知識を使って求めることができます。

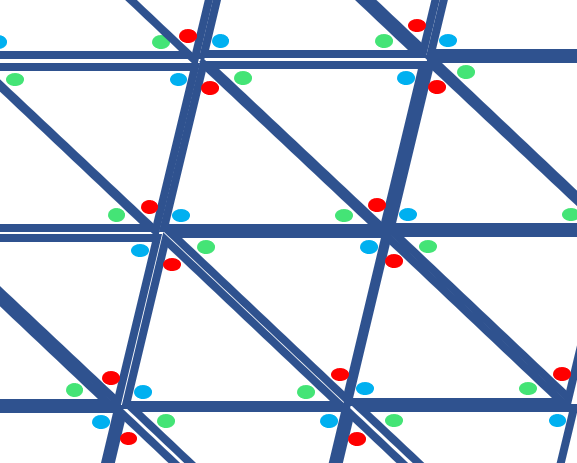

探究

三角形の角の大きさを、これまでの自身の経験で求めます。どうやったら求められるかを話すと自分で調べていきます。

いろいろな図形の角度

三角形で学んだことを他の図形でもやってみたい。もしくは、三角形や四角形で学んだことを他の図形でもやってみたいというような活動になれば、探究活動になります。

あくまでも探究活動は、自身が課題をつくり、調べ求めていくものなので、教師が課題提示をしないことが大切になります。

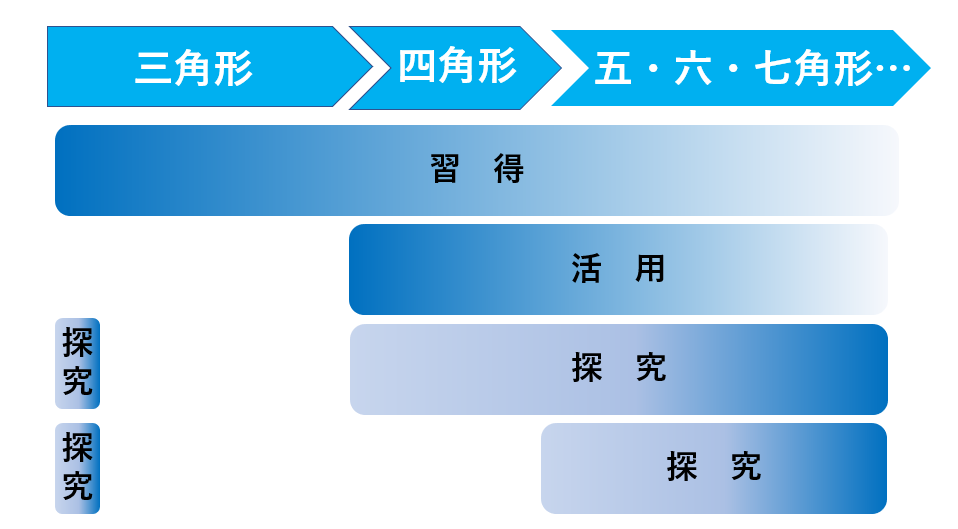

単元を図で表す

今回の単元の場合、探究活動は、活用と同時に入ったので、活用と探求は同時進行になりました。下の図のようになります。

まとめます。

まとめ

・習得・・・基礎的な知識及び技能を身に付けること。

・活用・・・基礎的な知識及び技能を使って、思考力・判断力・表現力を培う。

・探究・・・自己が見つけた課題を、習得した知識・技能を活用して解決する。

3つの言葉の意味はなんとなく、ご理解いただけたでしょうか。あくまでも「これは探究だ。」「これは探究ではない。」と選別するのが文部科学省の意図ではなく、できるだけ子どもたちが自分達で課題を見つけて解決していく力を身につけてほしいことからきていますので、本質から外れないような研究実践を積まれることを祈ります。

今回は難しい話でしたね。理解してもらえる人が一人でも増えたらうれしいです。