研修で「主体的・対話的で深い学び」をしましょうと言われます。しかし、なんとなくイメージではわかるのですが、実際はよくわかりません。どんな授業が求められているか教えてください。

いろいろなカタカナ用語が飛び交った末に、この言葉に落ち着きましたね。子どもたちの学習が子どもたちの人生を豊かなものに変えられるように、「主体的・対話的で深い学び」を詳しくひも解いてみましょう。

今日は、「主体的・対話的で深い学び」についてです。

研修で聴きなれている用語になってきているのではないでしょうか。

でも、改めて「主体的・対話的で深い学び」って何?と尋ねられると自信がなくなってしまいますよね。

今日は、「主体的・対話的で深い学び」の基礎的・基本的な知識の整理をしていきたいと思います。

「主体的」とは

平成28年度の中教審の答申では、新しい学び方について次のように述べています。

学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる「主体的な学び」が実現できているか。

子供自身が興味を持って積極的に取り組むとともに、学習活動を自ら振り返り、意味付けたり、身に付いた資質・能力を自覚したり、共有したりすることが重要である。

中央教育審議会答申(平成 28 年 12 月)より

これは、私にとって衝撃的でした。

なぜなら、「自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら」という言葉が加わったからです。

「自己のキャリア形成の方向性と関連づけながら」が今回の目玉。

学習を提供する私たち側からすると、自己のキャリア(つまり人生)に関連付けられるような教材開発を求められているのです。

またこれは、これは、子どもたちの人生や生活に関係のない学習はやめましょうというメッセージでもあります。

こびりついた軍隊方式の教育思想や、学校の文化も見直す大号令でもあると勝手に解釈しています。

また、低学年には、「人生」と言ってもわからず、「役に立つ」と言われてもピンときません。

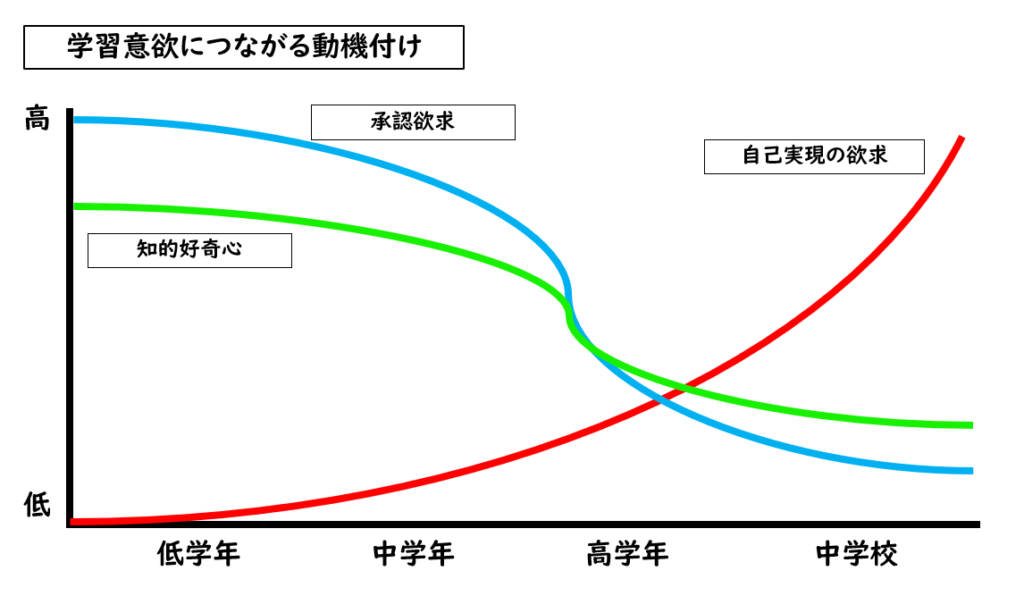

それよりも「楽しそうだ。」「できそうだ。」と思って学習する方が意欲的になります。次の図を見てみましょう。

はった

これは、発達段階ごとの学習意欲につながる動機付けです。

低学年では、「承認欲求」「知的好奇心」が高いことがわかります。

つまり、勉強は楽しいし、先生にほめられるの喜びになります。

しかし、高学年になると、「承認欲求」「知的好奇心」は下がり、「自己実現の欲求」が上がってきます。

子どもの言葉で言うと、「先生からほめられるのはどうでもいいし、勉強も楽しくない。」と言ったものです。

だからこそ、勉強する意味を説明し、「自己実現のため」に学習しているのだと伝えなければいけません。

小学校高学年は、全ての意欲が下がってくる時期なので、担任としては苦しい時期ではあります。

でも、それは、人間誰しもが通る道なのです。

話はそれましたが、低学年には主に「楽しそうだ。」「できそうだ。」というように、高学年には、「意味がある」とするのが主体的につなげられる手立てになります。

「意味がある」。または「楽しそう」な単元の設定が必須。

「対話的」とは

子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できているか。

身に付けた知識や技能を定着させるとともに、物事の多面的で深い理解に至るためには、多様な表現を通じて、教職員と子供や、子供同士が対話し、それによって思考を広げ深めていくことが求められる。

中央教育審議会答申(平成 28 年 12 月)

子ども同士と対話や、教師との対話はわかります。

しかし、先哲の教えとは、何でしょうか。

この場合の簡単な解釈は教材だと思って大丈夫そうです。

先哲とは、昔の優れた思想家、哲学者のことです。

国語や社会、道徳やなどで出てくる人物の考えや言葉などから、自分の人生に生かせそうなものを取り組むということです。

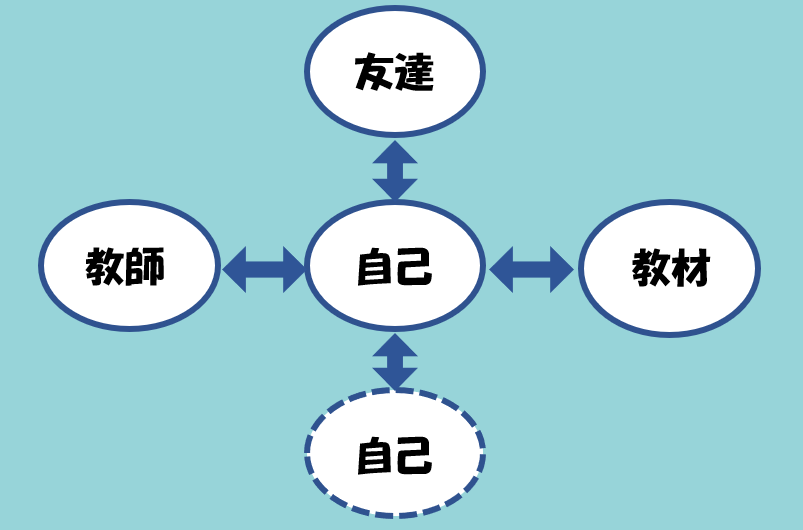

またそれらの教材を通して教材の中で、自分と対話することもあります。

つまり、自己・友達・教師、教材と関わりながら学んでいくことが求められています。

間違ってはいけないのが、教師が発問したことでグループのメンバー全員が機械的に発言して「交流しました。だから、対話しました。」というのを対話とするのはナンセンスです。

最初の問題をつかむ時点で、子ども達が自分から話したくなるような設定が必要です。次のような言葉が出てくればいいですね。

「え、なんでそうなるの」

「私はこう考えたよ」

「いいこと考えた!」

新しいことを見つけたり、自分にしかないものを見つけたら子ども達は目を輝かせます。

そして、形式的でなく話し始めます。それは、文章が整っていなくてもいいです。

最終的に、自分の考えが広まっていたり深まっていたりしていることを理想としています。

ただ話すだけではなく、主体的な思考が続いて、対話の前と比べて変化がある学習が、「対話的な学び」です。

ただ単にグループで話し合って、機械的に意見や考えをいい合うのは対話的とは言えません。私の実践はずっとそれでしたが…。

「深い学び」とは

習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう「深い学び」が実現できているか。

子供たちが、各教科等の学びの過程の中で、身に付けた資質・能力の三つの柱を活用・発揮しながら物事を捉え思考することを通じて、資質・能力がさらに伸ばされたり、新たな資質・能力が育まれたりしていくことが重要である。

教員はこの中で、教える場面と、子供たちに思考・判断・表現させる場面を効果的に設計し関連させながら指導していくことが求められる。

中央教育審議会答申(平成 28 年 12 月)より

難しい言葉が並んでますが、主体的・対話的に学んだことが生活の場面で、身につけた資質・能力を生かせたら良いということです。

授業で学んだことが、「あの場面で使えるな。」と子どもが思えたら深い学びです。

國學院大學の田村学教授は著者で次のように述べています。

バラバラだったはずの知識が様々に結びついたとき、私たちは学ぶことの本当の意味を体験する。

『深い学び』田村学(2018)

ただ単に知識や技能を教える授業ではなく、それらがそれぞれ結びつくように指導しましょうということです。

学んだ知識をつなぎ合わせ、再構成することが「深い学び」。

知識を関連付けることの大切さは以前から言われてきたことですね。

主体的で対話的な学びの先に深い学びがあります。つまり、この3つは関連して切り離せない関係にあります。

以上3つの学びををまとめます。

まとめ

【主体的な学び】 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる学習。

【対話的な学び】 子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己の考えを広げ深める学習。

【深い学び】 習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう学習。

難しい言葉がたくさん出てきましたが、要は子どもたちに役立つ学習を提供すればよいということですね。日頃の授業から意識して取り組みたいですね。私も、みなさんにとってこのサイトが深い学びになれるように努めます。それでは。

関連図書