こんにちは。宮沢賢治の「やまなし」は、作品を読んでいて気になるところが多く、これまでのやり方で授業するのが難しいです。どのようにしたら子ども達の読みを支援できるでしょうか。

こんにちは。これまではどのような読み方をされていたのでしょうか。

中心人物の設定をとらえて、山場で人物の心情が大きく変わるので、何が変わったのか、なぜ変わったのかを読みとるような学習をしていました。

その読み方が積みあがっているならば崩しても良いころかと思われます。文学的文章というのは、あくまでも文学的文章の構造だけを学ぶのではなく、子ども達の読みを支援する学習です。解説します。

今回は、6年間の国語学習の中でも、最も難しいと言われる「やまなし」の指導方法。

この作品は、作品の世界を理解できずに、これまで、多くの先生を困らせてきたことでしょう。

学校の先生や子ども達を悩ませるこの作品は、わからないからこそ、何度も読む価値がある秀逸な作品でもあります。解説します。

教材研究編

教材を解釈するにあたって、まずは、作者を知ることが大切です。

作者を知ることで、作品を作った背景や作品の思想の一面がわかることが多いです。特に賢治は知っておかないとわからないことだらけです。

まずは、作者の宮沢賢治について調べてみましょう。

宮沢賢治とは

作者である宮沢賢治とはどのような人物でしょうか。

宮沢賢治の生きた時代は戦争の時代。日本が戦争をして、中国やロシアと戦っている時代です。

「注文の多い料理店」でも出てくるイギリスの兵士は、当時産業革命に成功し、軍隊も強かったイギリス兵を真似する滑稽な恰好をしています。

賢治は、そのような戦争や争いはつまらないからやめてほしいという反戦の思想の持ち主です。

その時代に学校の教師や農作業をし、貧しい農家とともに生活します。

実は、賢治の家は裕福で、お金に困ることはなかったのですが、自然好きな賢治は自然とともに生きる道を選びました。

生前、妹の死もあり、戦争や死や自然や空虚が入り混じった独特の世界観が出てくるのは賢治の生きた時代の背景にあります。

妹トシの死を描いた「永訣の朝」は有名ですね。彼の詩集『春と修羅』に収められています。作品が悲しくて暗い世界ではなく、明るくかわいらしい印象を受けるのが賢治らしいです。最愛の妹を失った喪失感と情景の矛盾が特徴です。

賢治の作品の特徴

自然と宇宙への深いまなざし

賢治は自然や宇宙を一つの大きな生命として捉えていて、山、風、星、動植物などが生き生きと描かれます。

「銀河鉄道の夜」「風の又三郎」などが代表作です。「やまなし」のかにの親子。どんぐり。猫など多様なキャラクターが出てきます。

科学と宗教の融合

農業、鉱物学、天文学など科学への興味が強く、それと仏教思想(特に法華経)を融合させた哲学的な表現が多い。

科学的描写と宗教的悟りが共存する不思議な作風が多いです。

農民や弱者への共感

彼自身が農学校の教師で、農民と共に生きることを信条としていたため、労働者や弱い立場の人々への優しさが作品ににじんでいる。

「グスコーブドリの伝記」が代表作です。

『グスコーブドリの伝記』は宮沢賢治による童話で、主人公グスコーブドリが困難を乗り越えながら成長し、自己犠牲を通じて社会に貢献する物語です。

物語は、イーハトーブの森で幸せに暮らしていたブドリが、冷害による飢饉で両親を失い、妹とも生き別れるところから始まります。孤独となったブドリは、工場や農家で働きながら勉強を続け、やがて火山局の技師として活躍するようになります。彼は火山の噴火を利用して農業を改善し、地域の人々を助けることに成功します。

しかし、再び冷害が訪れた際、ブドリは火山を人工的に噴火させることで気候を改善しようとします。その計画には命を懸ける必要があり、ブドリは自ら犠牲となることでイーハトーブを救う決断をします。

幻想とリアリズムの交錯

現実のようで夢のような、幻想的な世界観が魅力。ファンタジーと現実が自然に入り混じるスタイル。

まるで絵本のような、でも哲学的な深さもある物語。

今回の「やまなし」がその例ですね。

独特のリズムと詩的な言葉づかい

散文でも詩のようなリズムがある。音や言葉の響きをとても大切にしていました。

「雨ニモマケズ」はその代表例。ほとんど詩そのもの。

それでは、読者の心を揺さぶる作品をつくる賢治はどのようなことを考えているのでしょうか。

賢治の思想

人も動物も風も全てのものが幸せに生きる「まことの幸せ」「ほんとうの幸い」を理想としている。

賢治は自然が好きでした。「ただ生き物が尊い」「命を大切に」といった平和的な思想を上回って、土や風、動物も植物や罪人も幸せに暮らしていくことを幸せとしています。

賢治は、それらの思想を「まことの幸せ」「ほんとうの幸い」と言っています。

それは、作品の中でも問いかけられています。

「けれどもほんたうのさいはひは一体何だろう。」

『銀河鉄道の夜』

『やまなし』に出てくるかにの親子のように、日々の自然の美しさや豊かさを感じ、週末にはお出かけをするような暮らしを理想としていたのでしょう。

今いる私たちの時代は、賢治の願っていたほんとうの幸せの時代なのでしょうか。

別の記事にも、同じように言及していますので、ご参照ください。

東京書籍の伝記「宮沢賢治」

この物語を書いた宮沢賢治はだれなのだろうと、子どもたちがなるのは自然です。それは、本文からメッセージを受けること考えるときに、どうしても本作品だけではわからないからです。

そのため、宮沢賢治について知るという目的で、「宮沢賢治の伝記を読みたい」、「他の作品も読んで知りたい」という流れになっていきます。

それでは、宮沢賢治についてどのように学べば良いのでしょうか。

おすすめは、「新しい国語5年」(東京書籍)に載っている伝記「宮沢賢治」です。

まず作品を読んだ後に、子ども達は「?」となるので、その後に、伝記「宮沢賢治」を読ませてほしいです。

光村図書に載せてある「イーハトーブの夢」もいいのですが、東京書籍の伝記の方も素晴らしいです。

子ども達には、生き物だけではなく、風や土や悲しみや罪さえも幸せになるようなものが「まことの幸せ」といった方がよく伝わります。

教師の独りよがりの教材解釈をして、子ども達に植え付けるより、子ども達に言葉から出てきたもので進ませていきたいです。

賢治の生き方を考えると、12月だけでなく、5月にもメッセージ性を感じられます。

宮沢賢治が意図していたか意図していなかったかわからないですが、賢治の生き方や背景を研究するにあたって、5月の殺伐とした描写には、戦争を嫌う気があったのではないかと感じられます。

もちろん、作品からのメッセージは読み手に委ねられますので、子どもたちに作品から伝わったものは何かを子どもたち自身で考えさせなければなりません。

イーハトーヴの思想

賢治は、自らの想像の世界を、「イーハトーヴ」と名付け、「あらゆることが可能」となり、「つみやかなしみでさへそこでは聖くかがやいている」と述べています。

ご存知の通り、「イーハトーヴ」は、賢治の生まれ育った「岩手」をもじった名前です。

そこでは、私たち人間の善も悪も、喜怒哀楽も、絶望と夢も、等しく存在します。

簡単な言葉でまとめると、楽しいこともあって、辛いこともあるという「生きる」ということを学ばせてくれる世界です。

やまなしに出てくる「カワセミ」も「やまなし」も、等しくある存在だとしたら、賢治の作品の中に同時に出てくるのもうなずけます。

どのように作品をとらえるか

子ども達は、不十分な読みの場合以下のような感想を書きます。

・クラムボンって何?

・この物語は、何が言いたいかわからない。そもそもこれまであった山場がありません。

・きれいな表現がたくさんありました。

子ども達は、これまでの文学的教材とは違い、異質な構成の「やまなし」に驚きを隠せないでしょう。

これまで学習してきたような「山場」がわからず、「対人物」と呼ばれる概念もはっきりせず、よくわからない擬音語や情景に情報処理が追い付かないからです。

さらに、言葉がわからないものも多いのが特徴です。

例えば、「波はいよいよ青じろい焔をゆらゆらとあげました。それは又金剛石の粉をはいているようでした。」

みなさんは、この一文を読んで何を思い浮かべるでしょうか。

水の中に散らばっている金色の模様でしょうか。それともカラフルなものでしょうか。

人によって解釈は様々です。

鎌倉時代の「金剛力士像」などのイメージから、金雲母のキラキラを想像する方も多いでしょうが、金剛石というのは、ダイヤモンドの意味です。金粉が舞っているというより、ダイヤモンドのようにキラキラ輝いている方が正しいかも知れません。正しく、読むためには、正しい言葉の理解が必要です。

このように、一つ一つの言葉のとらえも理解するとより想像の世界が広がります。しかし、難しい言葉の多さからつまずいてしまう子も多いのです。

そのため、初発の感想も単語の意味に興味をもったり、よくわからないの一点張りだったりしますので、そのような子どもたちが大勢いる中で強引に読みのめあてをつくるのはあまり好ましくありません。

問いが、「クラムボンは何か読みとろう」では、スッキリ終われないですよね。

わからないものはわからないものとして、全員スタートしましょう。

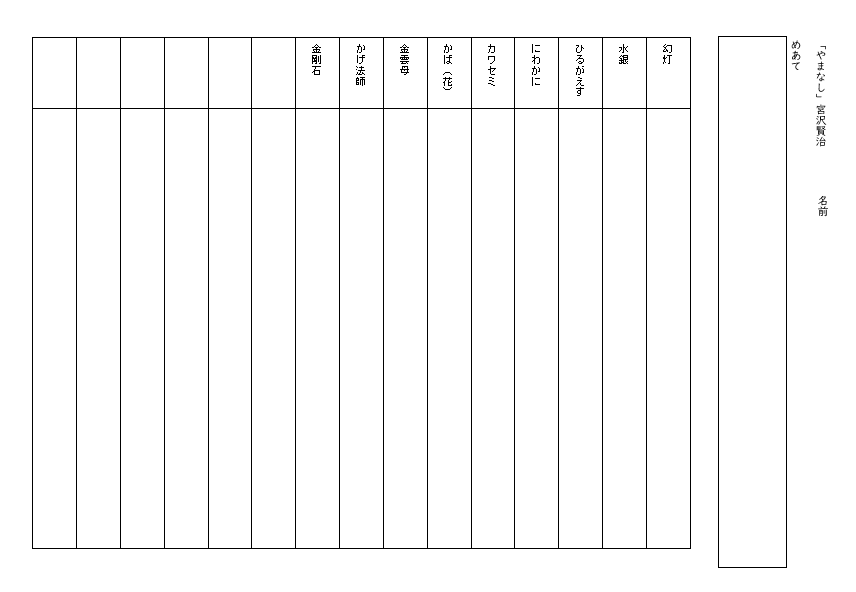

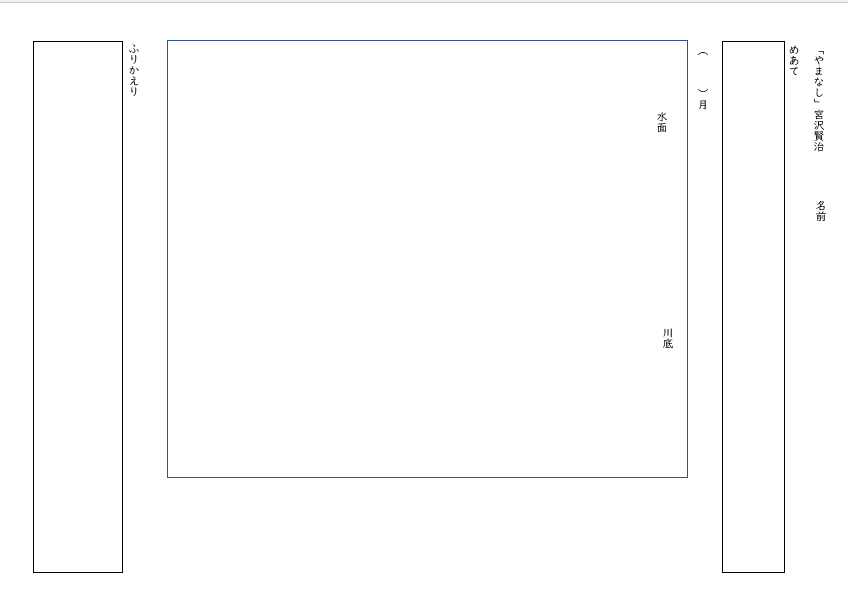

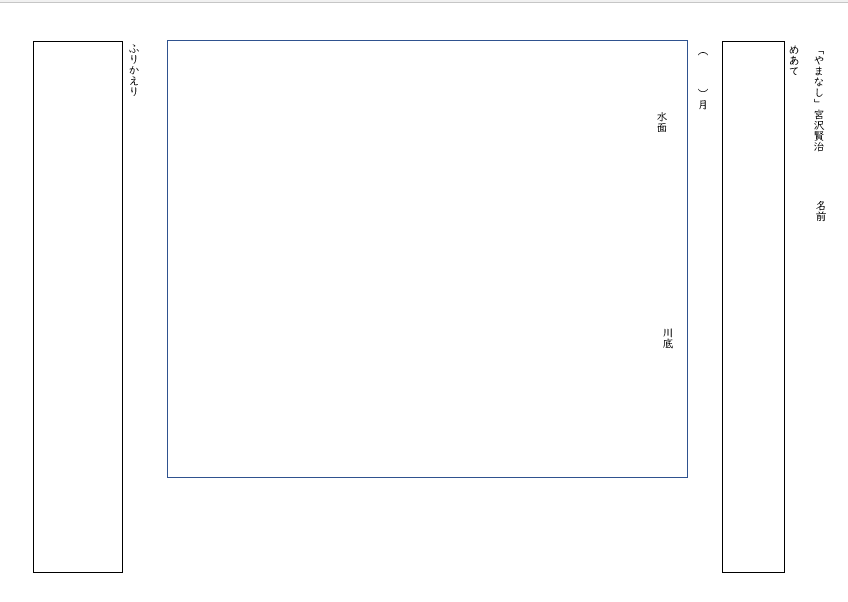

5月と12月の対比構造

5月と12月で共通するところと、共通しないところがあります。

共通するところは、かにの親子がいること、川の中、上からものが入ってくること。

共通しないところは、川に入ってくるものが違うことと、描写等の雰囲気ですね。

上から来るものとして、5月には川には、カワセミが。12月にはやまなしが入ってきます。

対比することにより、それぞれの描写が浮き上がって見えてきますね。

描写を読む

・にわかにパッと明るくなり、日光の黄金きんは夢のように水の中に降って来ました。

・波から来る光の網が、底の白い磐の上で美しくゆらゆらのびたりちぢんだりしました。

・そこら中の黄金の光をまるっきりくちゃくちゃにしておまけに自分は鉄いろに変に底びかり

・小さな錐の形の水晶の粒や、金雲母のかけらもながれて来てとまりました

・ラムネの瓶の月光がいっぱいに透とおり天井では波が青じろい火を、燃したり消したりしているよう、あたりはしんとして、ただいかにも遠くからというように、その波の音がひびいて来るだけ

・月あかりの水の中は、やまなしのいい匂いでいっぱいでした。

・間もなく水はサラサラ鳴り、天井の波はいよいよ青い焔をあげ、やまなしは横になって木の枝にひっかかってとまり、その上には月光の虹がもかもか集まりました。

・波はいよいよ青白い焔をゆらゆらあげました。それはまた金剛石の粉をはいているようでした。

賢治の作品は、興味深い擬音語・擬態語や美しい情景描画があります。

その情景描写に人物の気持ちが描かれていることが多いので、情景描写の本文とどの人物のどんな気持ちが表れているか読みとらせたいです。

前年度までに情景描写をしっかり読みとっていないと子ども達からはなかなか出てきません。

大造じいさんとがんの時に、大造じいさんの心情が風景になっている場面があるので、その描写を振り返ると入りやすいでしょう。

色彩表現

作品の中で、色を表す表現が次のように表れています。

- 青い

- 青白い

- 銀

- 黄金

- 白い

- 鉄色

- 黒い

- 赤い

「2枚の青い幻灯」であることから、青をベースにした世界だと言えます。

これは、余談ですが、賢治には、「青の死生観」という考え方があります。賢治作品で、青が出てくるときに、生死を連想することが起こります。

これは、明確な理由はありませんが、いろんな感情を併せ持つ賢治の感覚で、「生死=青」という考えがあるのかも知れません。

「注文の多い料理店」も青色の瀬戸物が出てきたときに食べられそうになりました。

また、「鉄色」「黒色」など無機質な表現がより、「やまなし」などの有機的な生命のいろどりを際立たせています。

このように、賢治の作品の中で、色彩表現というのは欠かせないものです。

- 金雲母のかけら

- 月光

- 月明かり

- 水晶のつぶ

- 底光り

- ラムネのびん

- にじ

- 金剛石の粉

光の表現だけでもこれだけの言葉があります。美しい「やまなし」の世界観を創っているのは光を表す表現からきています。

金雲母のかけら、金剛石の粉など、キラキラしている石の姿が賢治は好きだったのでしょう。

私にとってラムネのビンは、ビー玉を取り出すための飲みにくい飲料水の入れ物でした。賢治にとっては、美しさを表す言葉の一つになるのですね。

幻灯の意味

この作品の謎の一つで、幻灯の描写があります。これは、どのような意味があるのでしょうか。まずは、その2つの文を読んでみましょう。

小さな谷川の底を写した、二枚の青い幻灯です。

これが、作品の1行目です。

私の幻灯は、これでおしまいであります。

これが、作品の締めの言葉です。

読み落としがちなこの文ですが、内容がわかってくると、この2行の意味がわからなくなります。なぜ幻灯なのか、なぜ青なのか、なぜ私のなのか。

何人かで幻灯を見せ合いをしているのか。

なぜ、青なのかを子供たちに終末で問うても面白いかもしれませんね。

母ガニの存在の3つの説

母ガニには、3つの説があります。

・クラムボンが母親

・母親は死んでいる

・家にいる

この物語には、父と二人の元気な子ガニは描写されていますが、母親の存在がありません。

そこから、「母親はクラムボン」と子ガニが思っているという説や、

「母親は死んだ。」という説。

ただ家にいるだけという説に分かれます。

賢治は、知人の佐藤隆房から、「まれにみる官能感の融通性」をもっていたと言われています。目で見たものは耳から聞いたように、耳から聞いたものは目で見たような感覚にとらえられるようです。

いわゆる「共感覚」というものを持ち合わせていました。

もしからしたら、小カニが見ているものは、目で見ているものではなく、心で感じているものが目や耳に入ってきたように感じているかもしれません。

どちらにせよ、この物語には登場しないので、憶測は出ないのですが、発問し、発想させてみるのも

面白いでしょう。

授業実践編

初読

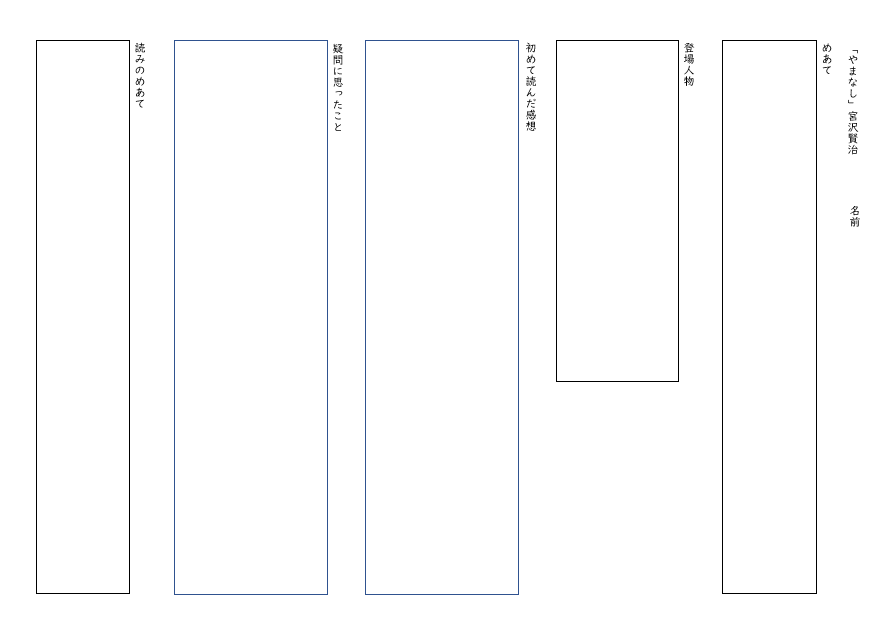

まずは、初読をして、どのくらい読めたのかを話合わせましょう。ある程度子供たちは、読みとることができると思います。

しかし、「この作品には、特別なメッセージを感じられるみたいですよ。」などと言って、揺さぶって学習に入ると良いですね。

では、この作者は、だれで、どんなメッセージを感じられるのかを読みとろうという学習課題が生まれます。

言葉の意味調べ

言葉が曖昧だったら、読みとることができないのっで、辞書やインターネットを使って、意味を調べさせましょう。

大事なことは、わからない言葉があったら曖昧にしないで、すぐに理解しようとすることです。

宮沢賢治について学ぶ

宮沢賢治がどんな人物かを、伝記宮沢賢治を使って調べさせましょう。この際に、インターネットを使って、調べさせると、あまり正確な情報を得られないので、ある程度絞ってある情報を与えましょう。

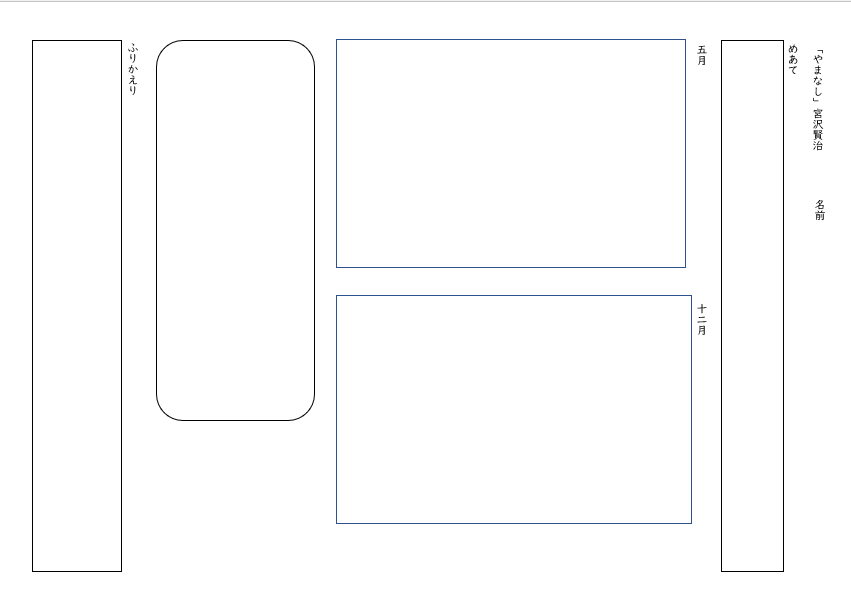

5月に書かれていることを読みとる

5月と12月で書かれていることを読みとります。まずは、5月の様子を読みとりましょう。描写を絵で描かせて、交流していくとよいですね。

ポイントは、水面と川底、カニが見ているものを描けるようにすることです。

班でまとめて、電子黒板で交流させたいですね。

12月に書かれていることを読みとる

次に、12月のお様子を読みとります。このときに、5月と違いや共通点を考えさせながら読ませると良いですね。

5月と12月を比べる

- 5月と12月は、賢治のどのような考えが表れているでしょう。

- 5月の川の様子、12月の川の様子から何を感じますか。

5月と12月を比べます。5月には、「死ぬ」「こわい」などが出てきており、12月には、「楽しい」「嬉しい」などの言葉が出てきます。

左の枠のところには、発問したことの考えを書かせると良いでしょう。

題名の意味を考える

文章を読ませるにあたって、題名には作品の大事な意味があることがあることを考えさせて読ませるのもポイントの一つです。

この作品も「やまなし」という言葉には、意味が大きく関係があります。

構成的に2つに分かれていて、前半は「カワセミ」なのにも関わらず、後半は「やまなし」です。しかし、物語全体を通したら作品は、「やまなし」です。

他にも題名は、「カニのあわくらべ」、「クラムボン」、「川底の生き物」でもよさそうです。

しかし、けんじは、題名を「やまなし」としました。その意味は、なぜでしょう。

と問うと、自然と良い考えが出てくるかもしれません。

賢治作品を読む

賢治の作品を他にも読んでみて、 賢治の「まことの幸せ」が表れているか読みとってみるのはいかがでしょう。

なぜかある先生が「銀河鉄道の夜」を紹介していらっしゃいました。大変長いので、小学生にはおすすめできません。長いので読ませないようにします。

他の教科書に載っている「注文の多い料理店」「ドングリとやまねこ」などを読ませると良いですね。

「よだかの星」などは好きですね。どうして、星になれたのかを尋ねてみても面白いです。

単元末の活動

- 「やまなし」や賢治作品を読んでの感想

- 賢治の生き方や考え方について

- 自分の生き方や考え方について

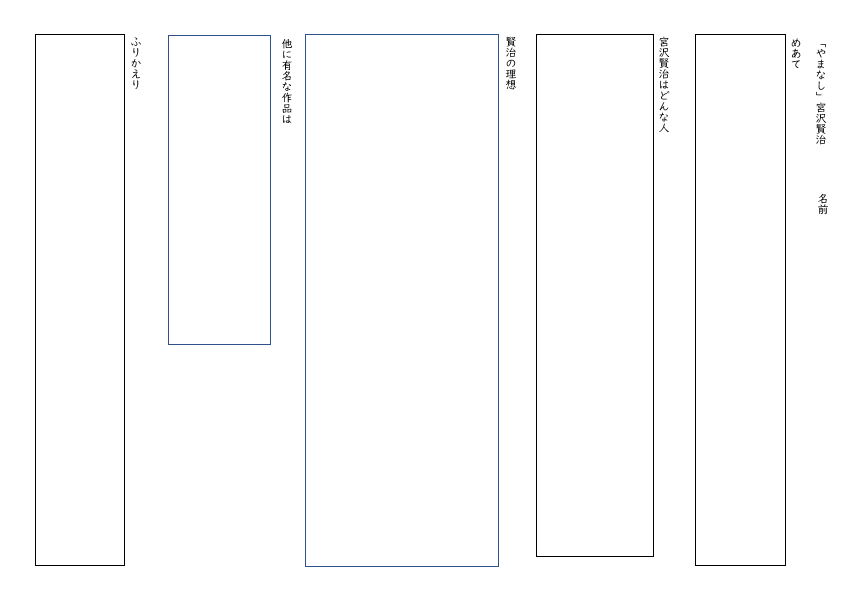

B5サイズの画用紙を2つ折りにして、①表紙、②あらすじ、賢治の考え、③やまなしを読んで考えたこと④他のおすすめ作品などと項目を立て、まとめさせるとよいでしょう。

まとめ

今回は、宮沢賢治の「やまなし」の指導方法でした。

何回この学習をしても、型にはまることはないのですが、ある程度の流しを考えてまとめてみました。

ある程度の流れはできたと思いますので、あとは皆さんの腕でよりよくしてもらえると嬉しいです。

私も賢治作品は大好きですので、改めて作品を全部読みたいと思います。それでは。

参考書籍